《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)实行12年后,或将于今年7月寿终正寝。2014年4月,环保部通过《生活垃圾焚烧污染控制标准》二次修订稿(以下称新标),近日将会同国家质检总局择机公布。

在提高标准背后,近十年间,中国垃圾焚烧领域有两方面现象值得关注。

一方面,垃圾焚烧渐成中国大中城市处理垃圾的方向。据《中国城市建设统计年鉴》,2012年中国垃圾焚烧厂数量达138座,日处理量超过12万吨,较之2001年日处理量6520吨,已增加十几倍。在北京、天津、长三角和珠三角地区,焚烧已成为处理城市生活垃圾主要手段之一。

另一方面,因垃圾焚烧引发的公众邻避事件,此起彼伏,一再发生。这一西方发达国家建于城市市区甚至市中心的设施,却无法被众多中国公众容许建于城市市郊。甚至,数量不少的环保组织和科学家也加入反垃圾焚烧阵营。

垃圾焚烧标准,一直是主烧派和反烧派争议的焦点之一。欧盟垃圾焚烧标准EU2000/76/EC(下称欧标)是欧盟在2000年通过、至今仍在使用的烟气排放标准。中国现行标准GB18485-2001在各项排放指标上,均与之差距显著。

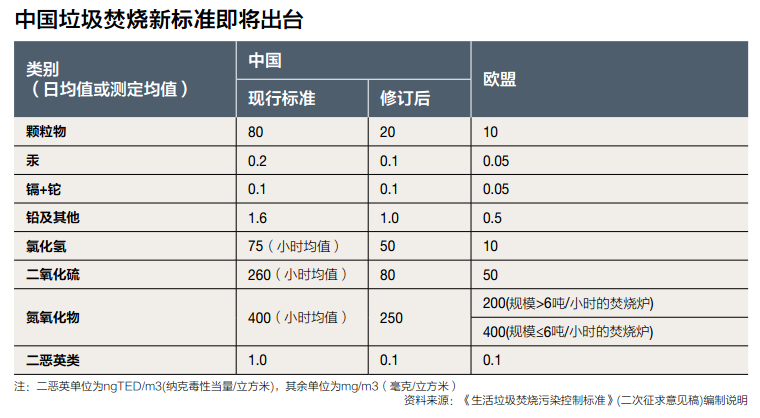

例如重金属汞排放量,中国标准是欧盟的4倍;颗粒物,中国(测定均值)是欧盟(日均值)的8倍;而最受关注的二恶英类,中国标准则是其10倍。烟气排放标准远远落后于西方发达国家,引发中国公众不满,已成业界共识。

提高标准呼声由来已久,如今接近实现。并且,众多参与修标的专家认为,新标在上述诸多落后指标上作出大幅改进,“目前已接近欧盟标准”。

新的问题产生:这部千呼万唤始出来的“史上最严标准”,是否可以化解垃圾焚烧在中国的尴尬处境?是否可以消弭居民对焚烧的恐惧、从而走出邻避运动的怪圈?

最严新标

2014年4月30日,中德可再生能源合作中心执行主任陶光远在财新网上发表《垃圾焚烧脏不脏》一文,质疑了中国现行的落后的垃圾焚烧标准,引发公众高度关注。

德国的垃圾焚烧技术全球闻名,其焚烧标准严于欧盟标准。为获公众最大支持,德国众多城市事实上执行了比德国国标还严的自定焚烧标准。在德国,公众对建于城区的垃圾焚烧厂反对意见极少。陶光远本人曾一次次带领中国的垃圾焚烧技术人员赴德参观考察。

在文中,陶光远写道:“德国纽伦堡市垃圾焚烧厂距市中心只有2400多米,而中国的垃圾焚烧厂一般在郊外。奇怪的是:为什么发达国家的市民不反对建垃圾焚烧厂,而中国的市民却要反对呢?难道是中国的市民太傻了吗?”

在列举了十项污染物指标的中国旧标准与德国标准区别后,他总结说:“我相信,如果中国垃圾焚烧厂的烟气能够达到像纽伦堡垃圾焚烧厂那样的水平,中国的市民也不会闹,谁都不傻!”

一个好消息是,对于中国公众来说,上述落后标准即将结束其使命,接近欧标的新标即将推出。

一位参与新标制订的学者告诉财新记者,现行国标在2001年修订时,主要是出于对经济承受能力的考虑。十多年过去,垃圾焚烧国产技术大幅提高,牺牲环境的恶果日益凸显。修改标准成为题中之义。

此外,提高标准不仅仅为防治污染,也有经济和技术战略的考虑,学者认为,长期允许部分国产设备低水平运行,不利于对中国垃圾焚烧技术竞争力的培养,而且垃圾焚烧设施使用寿命长达几十年,一旦起步低,很难再通过技术改造达到高标准。

新标中,颗粒物、酸性气体、重金属和二恶英的排放限值均有收紧,例如:颗粒物由现行80毫克/立方米(测定均值)收至20毫克/立方米(日均值);二氧化硫(小时均值)由260毫克/立方米收至100毫克/立方米。

对人体有毒害作用、并且能在食物链中沉积下来的重金属,限制也更加严格。汞由0.2毫克/立方米收至0.1毫克/立方米,铅及其它由1.6毫克/立方米收至1.0毫克/立方米。

最受关注的二恶英由现行1.0ng-TEQ/m3(每立方米纳克毒性当量值)收紧至0.1ng-TEQ/m3。这已与欧盟标准一致。

新标除了在尾端控制上,收紧排放浓度限制,在过程监测方面也有所创新,比如增加一氧化碳等控制指标,采用“小时均值”和“日均值”相结合的控制限值。

一氧化碳是二恶英类生成的重要监测指标。采取“小时均值”和“日均值”相结合,是取法欧盟。参与修订标准者认为这样更现实、科学,这是因为焚烧炉在启动、关闭和故障时污染物浓度偏高,因此分时段规定限值,可行性更强。

此外,欧盟标准要求,“故障或事故持续”时间每年不超过60小时,而中国新标规定,“启动、停炉、故障或事故关闭”时间累计不超过60小时,比欧盟标准更加严格。

当然,有些污染物指标还是没能看齐欧标。对照新标初次意见稿,部分重金属指标在新标中有所放松,比如初次意见稿中,对镉、铊的限值为0.05毫克/立方米,与欧盟数字一致。然而在二次意见稿中,放宽至1.0毫克/立方米。

这是基于经济成本的考量。参与修订全过程的中国环境科学院固体废物研究所所长王琪曾表示,如果完全按照欧盟2000标准进行改造,很多垃圾焚烧厂的升级费用会非常高。他说依据测算,光为降低氮氧化物排放的改造成本就会占到改造费用的40%-50%,而且可能带来二次污染。

另一位参与标准制定者、清华大学环境学院退休教授聂永丰对财新记者说,如果照抄欧盟标准,却根本做不到,是不科学的。“标准就是让绝大多数跳一跳能够得着,惩罚那些做不到的。”

北京市环境卫生设计科学研究所所长卫潘明告诉财新记者,其实北京当前运行的垃圾焚烧厂都是超前建设,“等你这个标准出来肯定满足,我估计再提一次标还能满足。”

但是考虑到全国平均水平,“具有国际水平的现代化焚烧技术和简易焚烧技术并存”的现状,新标对于非发达地区的焚烧厂建设,具有更强的指导价值。

邻避之避

垃圾焚烧成为受热议的公众话题,始自2006年。当年,北京六里屯居民从网站上获悉,海淀区政府计划在附近修建一座生活垃圾焚烧厂,居民们通过申诉信、与政府面对面交流、打横幅标语等方式,表达反对意见。

这是第一起引发全国注意的反焚烧行动。环保组织、学者、公益律师和媒体记者参与到这场公众讨论中,并形成主烧和反烧两个阵营,许多今天仍在激辩的问题即发萌于此——

垃圾焚烧的标准是否意味着安全?二恶英对人体健康是否存在安全阈值?如何确保污染控制?

居民反感的根源并不在焚烧厂,而是在六里屯存在七年之久的垃圾填埋场。恶臭侵扰,让居民成了惊弓之鸟。卫潘明曾在北京市政市容管委固废管理处工作,他向财新记者回忆,自己在六里屯做居民工作时,对方的逻辑非常简单:你们连垃圾填埋场都搞不好,我们怎么相信你能搞好焚烧厂?

2009年10月,广州番禹发起抗议垃圾焚烧厂活动。广东省省情调研中心的民调数据显示,94.4%的受访者在回答为何不赞成时,选择了“因垃圾发电厂建设与民生息息相关,政府有关部门在决策过程中未能广泛征求民意”这一项。

该焚烧项目2004年确定选址,2006年通过选址审批,直到2009年媒体通报前,当地居民一直被“蒙在鼓里”,没有接到通报,也没有听证会等征求意见程序。

梳理垃圾焚烧邻避运动,激起民愤的导火索往往与技术、标准等问题关系不大,矛头指向多是当地政府工作失当。最近在武汉上演的冲突案例亦如此。2014年3月,武汉市汉阳区居民在锅顶山垃圾焚烧发电厂前持续抗议,警民对峙,六人被捕。这座处理医疗废物的工厂距离居民区最近不到100米,远低于800米标准,而且未通过环保竣工验收,却长年违规运行。

浙江大学建筑工程学院讲师郑卫分析认为,除了政府集权模式、城市规划过度行政化阻碍公众参与,邻避的原因仍十分复杂,包括公众对房产贬值、人身健康的担忧;居民缺乏专业知识,极有可能将公众参与演变为公众掺和,产生新的冲突。

然而也有学者持相反态度。中山大学政治与公共事务管理学院教授郭巍青认为,在反焚烧讨论中,反烧派通过“创造文本”与“打通路径”,实际上推进了政策议程。

在技术层面,反烧派是在“掺和”,还是那个皇帝新装中的小孩,这在当下无法验证。但对于垃圾焚烧中的伦理、技术以及标准问题,反烧派有自己的一套看法。

以新标为例。反烧派对这部“史上最严标准”并不放心。二次征求意见稿出台后,15家环保组织曾将十多条意见写成联名信,提交至环保部官网,至今未得回复。

联名信指出,氮氧化物和重金属标准较松,没有达到欧盟标准;二恶英标准尽管与欧盟相当,为0.1ng-TEQ/m3,但监测手段有问题,测定为一年一次,很可能测时造假、长年超标,应改为每月一次,连续采样。

意见稿规定,应依据环评结论确定厂址与人群距离,经环保主管部门批准后,可作为规划依据。联名信撰写参与者、环境史博士毛达向财新记者表示忧虑,认为这是将选址权交给环评和政府部门,“实际操作中,大家都按最低要求300米来定,怎么办?”

类似观点交锋多次在现实中上演。2010年8月,毛达致信北京市政市容委主任陈永,对其“北京垃圾焚烧的技术已经达到发达国家水平,不会对市民的生活造成任何影响”的判断表示质疑。

他引用世卫组织欧洲办公室2007年做出的有关垃圾焚烧与公共健康关系的结论称,尽管烟气控制使焚烧厂对居民的可测健康影响的可能性很小,但其对人类健康的影响并未得到充分评估。

标外争议

在广州番禹居民抗议垃圾焚烧活动中,这样一个问题被提出:即便技术本身能达到欧盟标准,会不会存在“南橘北枳”的风险?

经过采访和梳理,财新记者发现,垃圾焚烧标准落后其实只是此领域邻避运动产生的其中一个原因。在标准之外,至少还存在四大原因——

首先是项目建设过程中的立项、环评、开工往往不够透明、不够公开,更不够亲民。其次是垃圾焚烧厂建起来后,环境数据要么不公开,要么公开有限、滞后。

第三是垃圾焚烧厂的污染数据基本上是企业自监自测自公布,没有当地环保部门和企业之外的、公众信任的第三方来监督这些数据的真实性。第四是一旦发生垃圾焚烧厂污染,公民的法律救济渠道不畅通。

自然大学(环保NGO)研究员陈立雯在过去四年间,做过28次垃圾焚烧项目的信息公开申请。她发现,对于飞灰和炉渣,相关部门只能给出产生量数据,而其去向无处追索。

2010年、2011年间,陈立雯发现在线提交的公开申请,环保部门往往不承认,后来便通过挂号信或快递申请,确保有迹可查。申请结果大致有二,要么完全不回应,要么不同部门间互相踢皮球,追问下去,终极结果往往是“商业秘密,不能公开”。

另一家NGO“公众与环境研究中心”创始人马军告诉财新记者,自己在做一款污染数据公开APP,曾有第三方监管机构找到自己,寻求合作,希望在其平台上运营第三方数据,因为其“方方面面的压力”,第三方有时会遭遇要求篡改数据的压力。

显然,解决垃圾焚烧标准落后问题,仅仅是化解邻避运动的第一步。

抵制垃圾焚烧的邻避运动是全球问题。中国台湾地区也曾走过这一段路。台北大学公共行政暨政策学系教授丘昌泰多年研究这段历史,他告诉财新记者,台湾法律对于监管、公众参与和补偿机制等,有着详细的规定。

如前期环评阶段,信息公开要求:将环境影响说明书于开发场所附近适当地点陈列或揭示,不得少于30日;于新闻纸刊载开发单位之名称、开发场所、审查结论及环境影响说明书陈列或揭示地点。此外,开发单位应于前项陈列或揭示期满后,举行公开说明会。

总结这段经验,丘昌泰认为,在台湾,信息公开愈彻底,民众愈没有话说。

台湾法律对于监管、公众参与和补偿机制等,有着详细的规定。而贯穿其中的,是理性平等的对话精神。

丘昌泰介绍说,公民实行第三方监管的途径非常多:自行筹组小区监督委员会,时时监督污染情况;申请成立环保团体;民众对于政府的“不作为”可以向法院提告;民意代表爆料;向监察委员陈情等等。